主人のページ

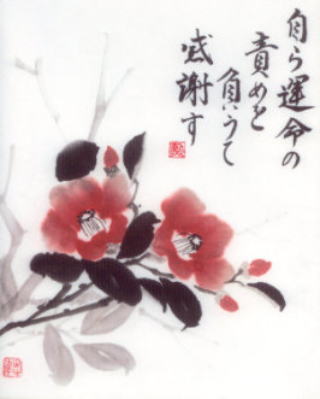

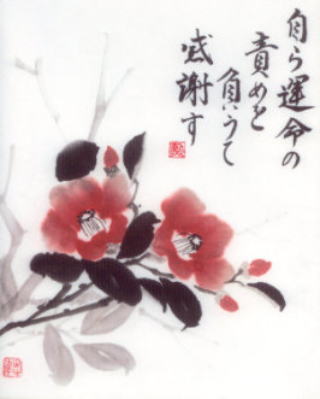

「自らの運命の責めを負うて感謝す」

その時に撮った写真が妻の立っている姿の最後の大切な写真になるとは、夢にも思っていなかった。

ましてや、父が亡くなるなどとは全く考えてもいなかった。正月があけた頃、昨年手術は成功したとい

う父の胃癌が再発し、母や妻とともに懸命に看病したが、3月16日に父が息を引き取った。

その2日後の18日は、私の誕生日だというのに、父の葬儀の喪主を務め、父との悲しい別れとなり

ました。

翌日、妻は睡眠不足の体で子供二人を軽自動車に乗せて、指定された場所にゴミ袋を置き、小学

校に送り、勤務先の幼稚園に向かおうとしていた。無事故無違反の妻が実家の前の信号機のない

交差点で交通事故に遭った。その日は高校入試の合格発表の日で、学校で知らせを受けて病院に

駆けつけました。妻は意識がなかった。二人の子供は、幸いにも大事に至らなかった。

妻は頚椎損傷ということで、四肢機能全廃、体感機能障害ということで、医者からは生涯寝たきり

で、車椅子に乗ることすらできないという残酷なことを告げられた。生涯を共にしようと誓った妻、愛

する者を半分以上失ったような気持ちにかられ、誰もいないところで声をころして泣いた。子供も私

に聞こえないように隠れて泣いていました。妻の意識が戻った時の一言は、今でも忘れることが出

来ません。「相手の方は。子供は。あなた御免なさい」。私は何とか妻を助けたい。校長に学校を辞

めたいと申し出ました。しかし、校長は「四月からは三年の学年主任に決まっている。何とか頑張っ

てもらいたい」という一言だった。

結果的には、この校長の一言が私の人間を大きく変えました。「強くなければ、生きていけない。

優しくなければ人でない」という信念が作られ、本当に感謝しています。

新学期早々、クラスの生徒が職員室に来て、先生の弁当箱をあるだけ持ってきてください、という

ので渡しました。翌日から私のためにクラスの生徒のリレー弁当が始まりました。毎日、生徒が作っ

てくれた心の温かい弁当に励まされながら病院から学校に通いました。

妻は半年後、東京の武蔵村山病院で精神的にも肉体的にも厳しい苦しいリハビリ生活が始まり

ました。残されている機能回復の訓練を受けて、三年半後の昭和63年9月に家庭復帰しました。

家をバリアフリーに改造して、一級障害者の妻と生活が始まりました。家事のこと、トイレのこと、入

浴のこと等はすべて勉強であり、訓練でした。リハビリのお蔭で、車椅子に乗り移りができるように

なったことと握ることはできないが、ホークを使えることができることは生きていく上で、大変有難く

助かっています。私が勤めに行っている間の生活は、幸いにも絵が好きであり、花がすきであり、

音楽が好きであったので、一人でも充実した時間が送れるようになっていきました。

あれから十七年の歳月が経ち、妻と共にいろいろな苦労や悩みを乗り越えてきました。

いよいよ定年です。妻は卒業生のために、花の絵を水墨画で250名分の色紙を不自由な手で

一年がかりで描きました。その色紙の端に、教員生活で得た私の最も大切な言葉を筆で書き、一

人ひとりの生徒の名前を書き、贈ろうとしています。それは「自らの運命の責めを負うて感謝す」

です。そして、色紙の裏に、この意味を説明して教員生活を終わりたいと思います。

この言葉は、どのような困難に直面しても、人生を主体的、積極的に生きていくための心の姿勢

です。

私たちは、人生を送る上でいろいろな問題に遭遇します。その問題には、無意識のうちに招いた

ものもあり、あるいは直接自分の責任でないものもあります。いずれにしても、私たちは時間をさか

のぼって人生をやり直すことはできないのです。したがって、自分自身が問題を主体的に受け止め

その改善に努力するほかありません。

私たちみな、気候や風土などの自然環境をはじめ、種々の社会的、文化的環境の影響を受けな

がら生活しています。また、それぞれに親、祖先を持ち、肉体的にも、精神的にも、遺伝や家庭環

境などのさまざまな影響を受けています。さらに、生まれてから今日まで、それぞれの異なった心

づかいと行いを積み重ねてきています。このように、多くの外的および内的要因が総合的に影響

し合って、一人ひとりの運命や境遇は形づくられているわけです。

環境を改善していくためには、私たち一人ひとりの道徳的責任を自覚し、道徳心を向上させるこ

とから解決していくのです。同じような環境にあっても、人によってその受け止め方は異なります。

たとえば、恵まれた環境にあっても不平不満の心でむなしい人生を送っている人もいます。他方、

逆境にあっても、感謝の心をもって力強く生き抜き、意義ある人生を送っている人もいます。

そこで、私たちが真の幸福を得るためには、つねにその心づかいと行いを自らの責任で改善して

いくことが大切です。

たとえ人生の途上で思いがけない困難や不遇に遭遇した場合でも、決して自暴自棄に陥ること

なく、それを自己の運命を立て替える良い機会であると感謝の心で受け止めるのです。この自覚

に立って状況を直視し、その究極の責任を自分自身で引き受けて、運命を開拓していって大切な

人生を送って下さい。

もどる

定年退職時に、卒業生全員に贈った色紙