|

■2003年 真鶴岩海岸のどんど焼祭り 記録

■小春日和のように温かかった12日の日曜日。真鶴町の岩海岸で、今年のドンド焼き祭りがありました。

10メートル近い竹の柱を立て、そのまわりに笹を葺いて、円錐形の小屋のようなものを作り、お正月で使ったお飾りを集めて焼きます。

お飾りを通して招いた年神様(この一年の平安と豊穣の約束を持ってきてくれたお正月の神様)を燃やし、煙にして再びあの世へ返す。

その火にあたりながら、三つ又の木の枝に指したお団子を焼いて食べると、この一年の無病息災が約束される。

そんな小正月の行事です。元々は旧暦1月14日から15日(現在の2月中旬頃)の満月を迎える日。新暦にかわっては1月15日に行われていました。

現在は成人式の休日に行われています。

火付け役は数えで12才になる男の子、と昔から言い伝えられています。いま、私たちの地域では小学5年生の男の子がその役を担います。

今年は息子がその役。

「ん? どういうこと?」…と説明されてもよくわからない息子を連れて、お祭りの会場へ駆けつけました。

| ■2003年 真鶴岩海岸のどんど焼き祭り |

|

←火付け役の子供達(真鶴町岩地区の子供達)。

どんど焼き祭りは道祖神祭りの一環で、本来は子供達が担うお祭りでした。しかし戦後、いろんな事情で子供達だけでは担えなくなると、親が代行するようになっていきました。

しまいには子供達はお客さんになって、お祭りにはほとんど関わらなくなってしまいました。

いまは、ようやく形ばかりを伝えるのみ。

親も、子供達も、「何故こんなことをするのか?」、よくわからない。

でも、これが祖先から伝えられてきた、「何か大切なことじゃないか?」という思いが、人々をまだこのお祭りにつなぎ止めています。

子供達には全然わからない。でも、記憶にとどまり、大きくなって、何か人生の問題に突き当たった時、生まれ故郷で幼いときに行ったお祭りの記憶が支えになることもあるかもしれない…。

|

|

←点火前のどんど焼きの柱

|

|

←火を点ける前にお祈り。

|

|

←真鶴丸山地区の子供山車も加わって。

美しく飾り、威勢の良い太鼓の響きが

|

|

←いよいよ点火!

|

|

←今年は好天に恵まれたので一気に燃え上がる!

|

|

←しばらくして、中心の柱が倒れた。

煙は空高く立ち上る。

すると強い上昇気流が起こり、周囲を飛んでいたトビたちが寄ってきて、くるくると環を描いて舞った!

煙になって還っていく年神様を迎えるかのように!

|

|

←はじめ火の勢いが強く近寄れない。その強い力が、私たちの身や心によどむ「不幸」や「災い」の種をあぶり出し、燃やし、浄化してくれるような気持ちになる。

|

|

←その力もようやく穏やかになって、人々が近づけるようになった。さぁ、お団子をさした三つ又の木の枝を手に持って、みんなで焼こう!

|

|

←どんど焼き祭りのスタイルの中心にあるいのは柱。柱を立てるお祭りでもあります。

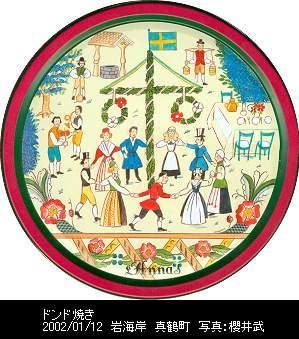

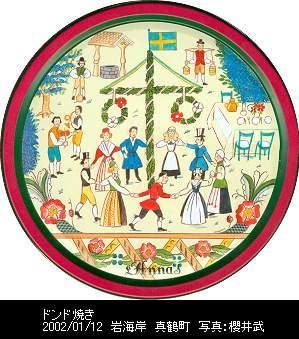

左の写真はスエーデンのメイポール(五月柱)のお祭りを描いたお菓子のふた。

こちらも柱立てのお祭り。しかも柱は植物の葉で覆われているようです。

北欧でも昔は旧暦を使っていて、5月というのは現在の6月で、メイポールは夏至のお祭りだった。この日はヨハネの火祭りも行われた。

日本のどんど焼きと北欧のメイポール。

遠く離れているけれども、どこかで繋がっているはず。

|

|