4月7日、仕事場で原稿書きしていると、NHK社会部記者から、砂川事件最高裁判決をめぐる秘密文書が米国立公文書館で発見されたというメールが届いた。記者が、かつて『直言』で取り上げたNHKスペシャル『気骨の判決』(大審院の鹿児島2区翼賛選挙無効判決)を制作した方だったこともあって、こちらから電話をかけて取材に応じた。

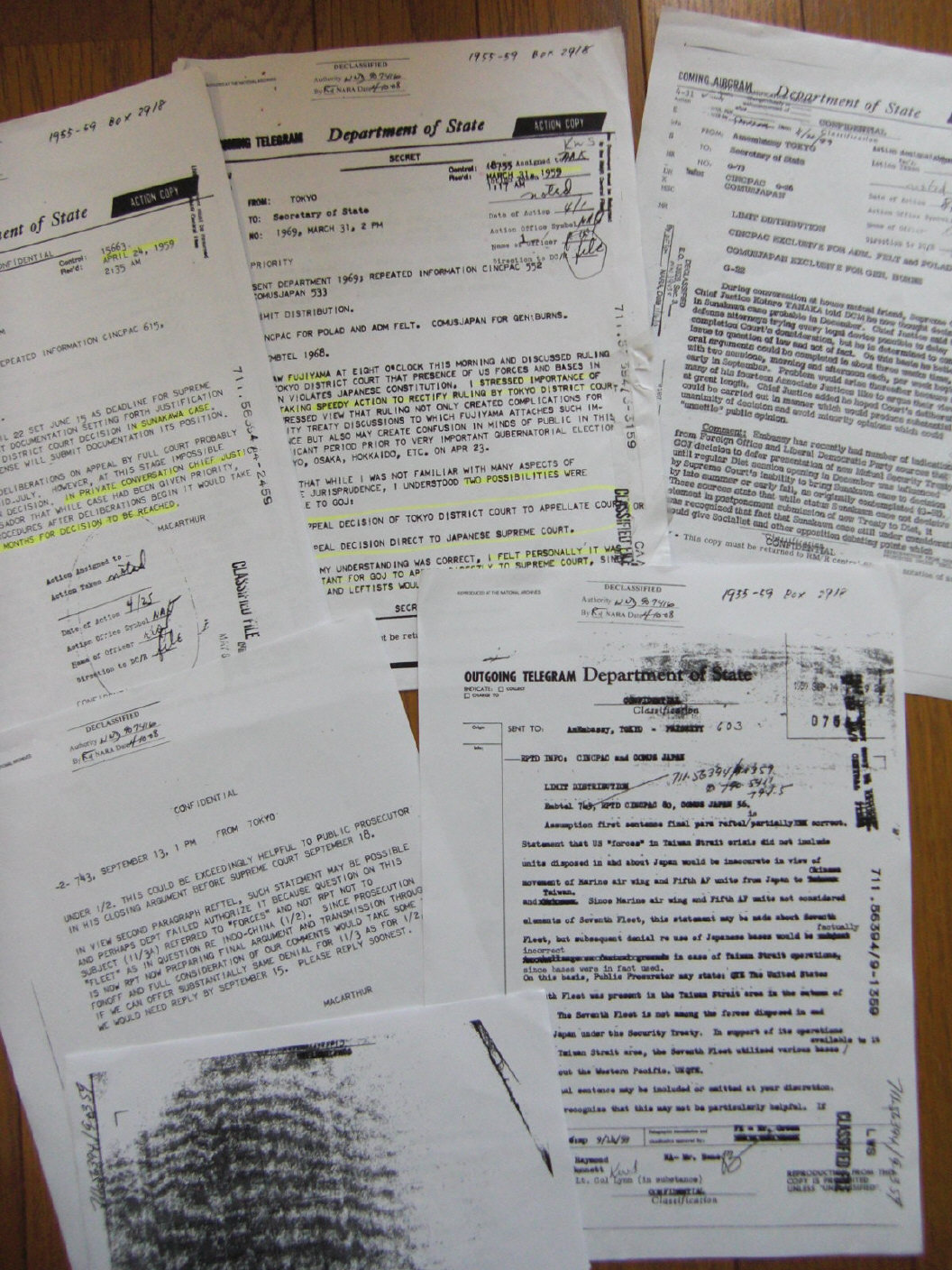

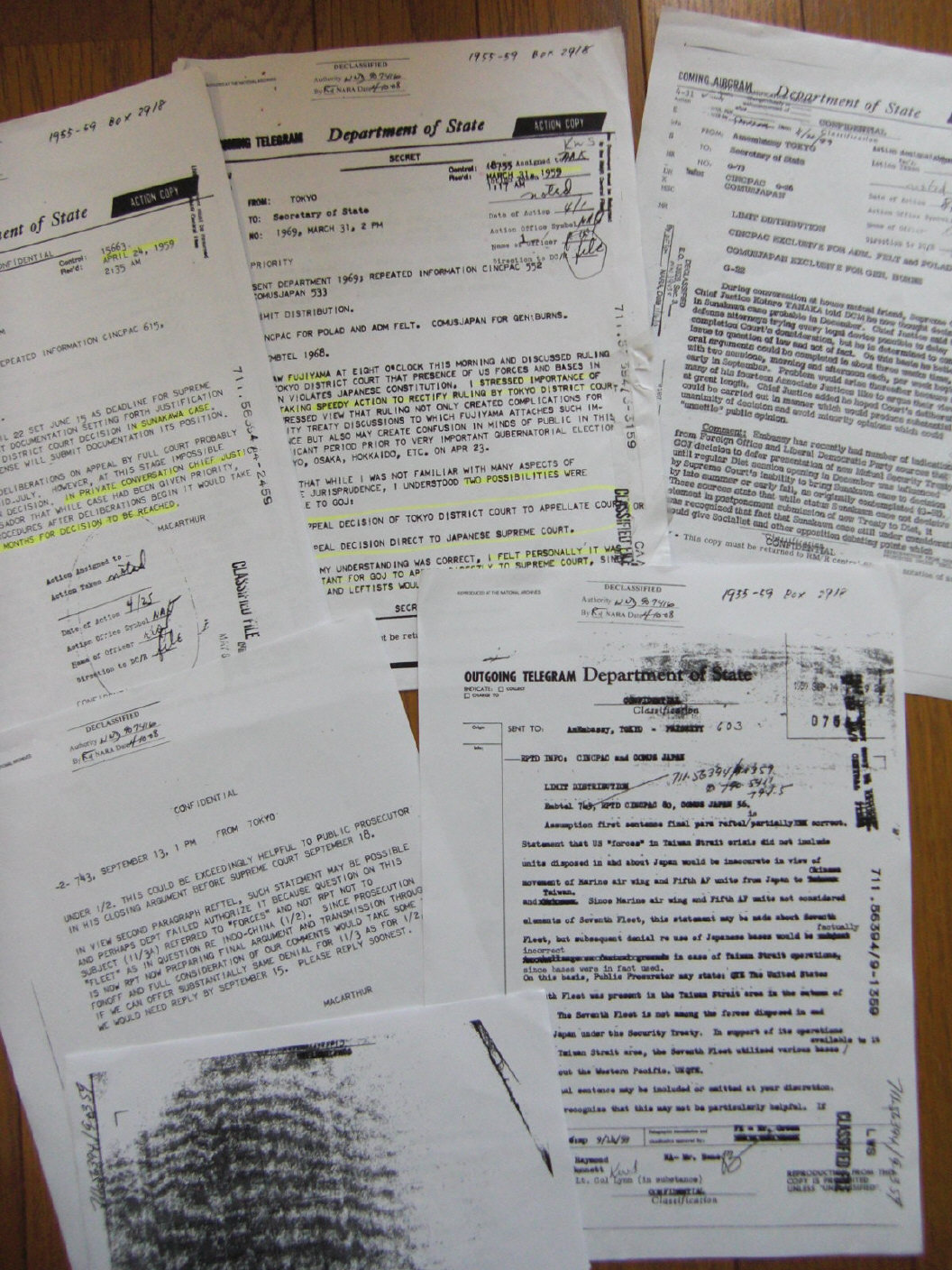

実は5年前、同じような資料が発見され、それに私も関わったことがある。それは、米軍立川基地をめぐる砂川事件で、米軍駐留を憲法9条違反とした東京地方裁判所判決(伊達判決、1959年3月30日)が出された翌日、マッカーサー米駐日大使が藤山愛一郎外相と会って、最高裁に跳躍上告することを示唆したこと、大使は田中耕太郎最高裁長官にも会って、田中長官が『少なくとも数カ月で判決が出る』と語っていたことを示す極秘公電だった。当時は共同通信から資料送付を受けてコメントを出し、この直言でも詳しく論じた(『砂川事件最高裁判決の仕掛け人』)。5年前の文書は、3月31日と4月24日の公電だったが、今回発見されたのは、8月3日付の公電である。つまり、田中長官が『少なくとも数カ月』と述べてから4カ月あまり経過して、その後の事情の変化を反映した形になっている。

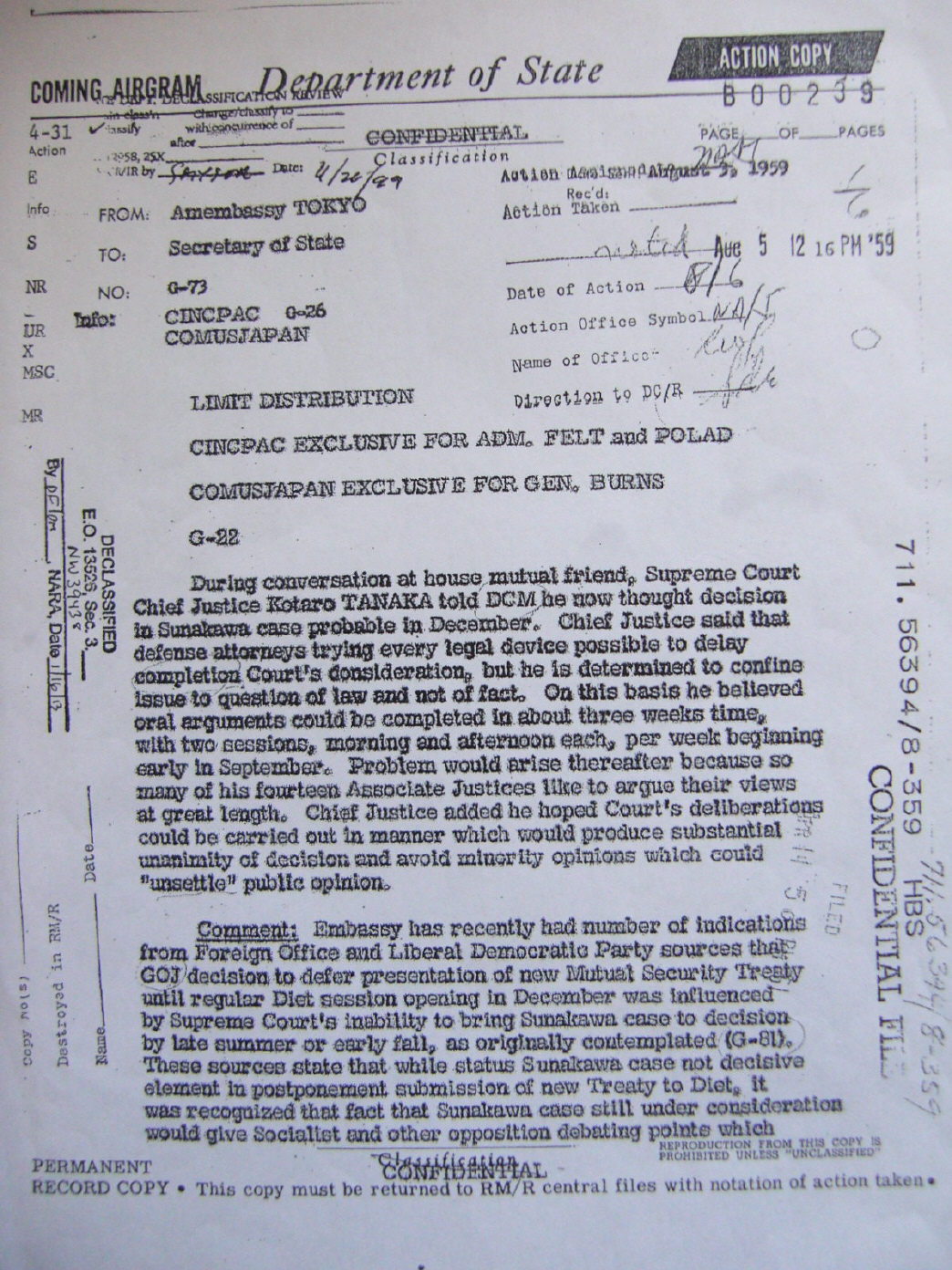

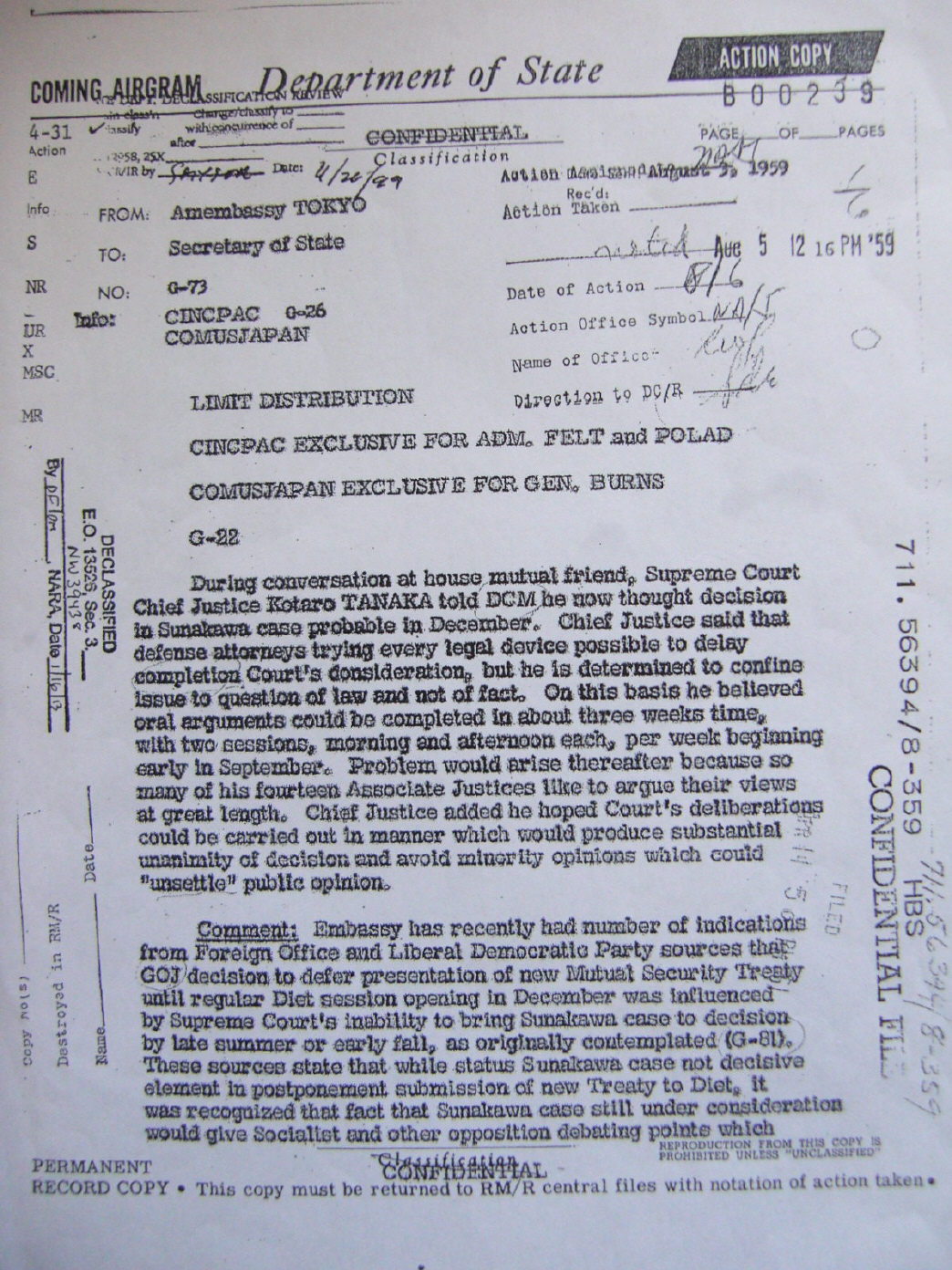

今回の文書により、田中長官が上告審公判前に、駐日米公使と非公式に会い、判決期日や一審判決を取り消す見通しなどを『漏らしていた』(『毎日』の表現)ことが明らかになった。この文書は、布川玲子氏(元山梨学院大教授)が開示請求をして入手したもの。在日米大使館から国務長官宛の公電(発信日、1959年8月3日)で、ウィリアム・レンハート首席公使に田中長官が述べた話が報告されている。長官が語った話のポイントは4つ。(1)砂川事件最高裁判決は12月に出ること、(2)争点を法律問題に限定すること、(3)口頭弁論は9 月初旬から3週間で終えること、(4)裁判官全員一致の判決をめざし、世論を混乱させるような少数意見を避けること、である。

実際の公判期日は1959年8月3日に決まり、9月6日から6回を指定し、18日に結審。12月16日に一審判決を破棄・差し戻し、判決は全員一致だった。米公使に語った通りになっている。公使がこれを書いた日付が7月31日なので、田中長官にはそれ以前に会っていたことになる。『共通の友人宅』での会話とあるので、29日の土曜日か30日の日曜日に会って、31日(月曜日)に起案したと見るのが自然だろう。事件が大法廷に回付されることが発表されるのは8月3日だから、日本国内に向けてマスコミ発表する前に、米国に伝えていたことになる。

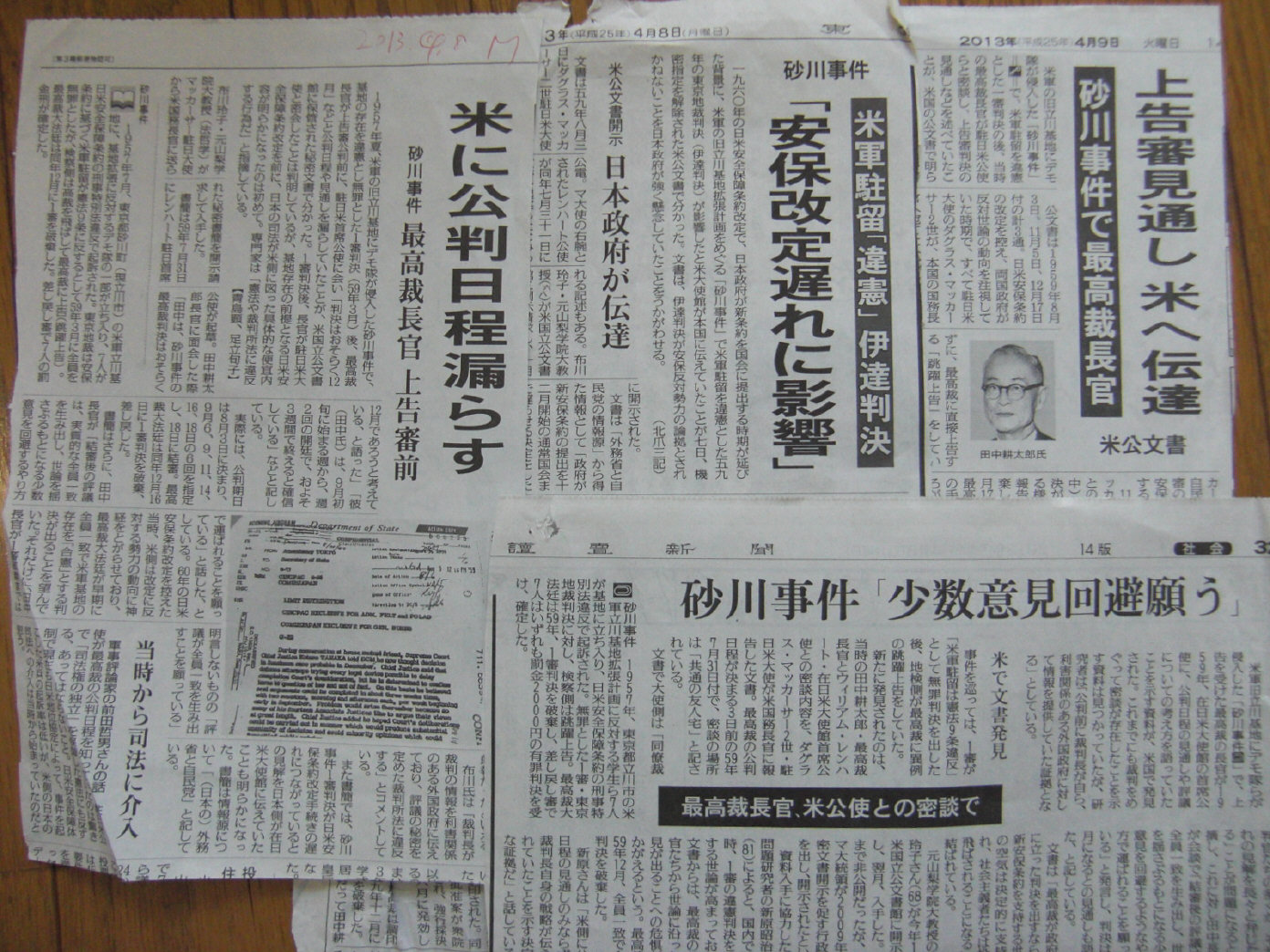

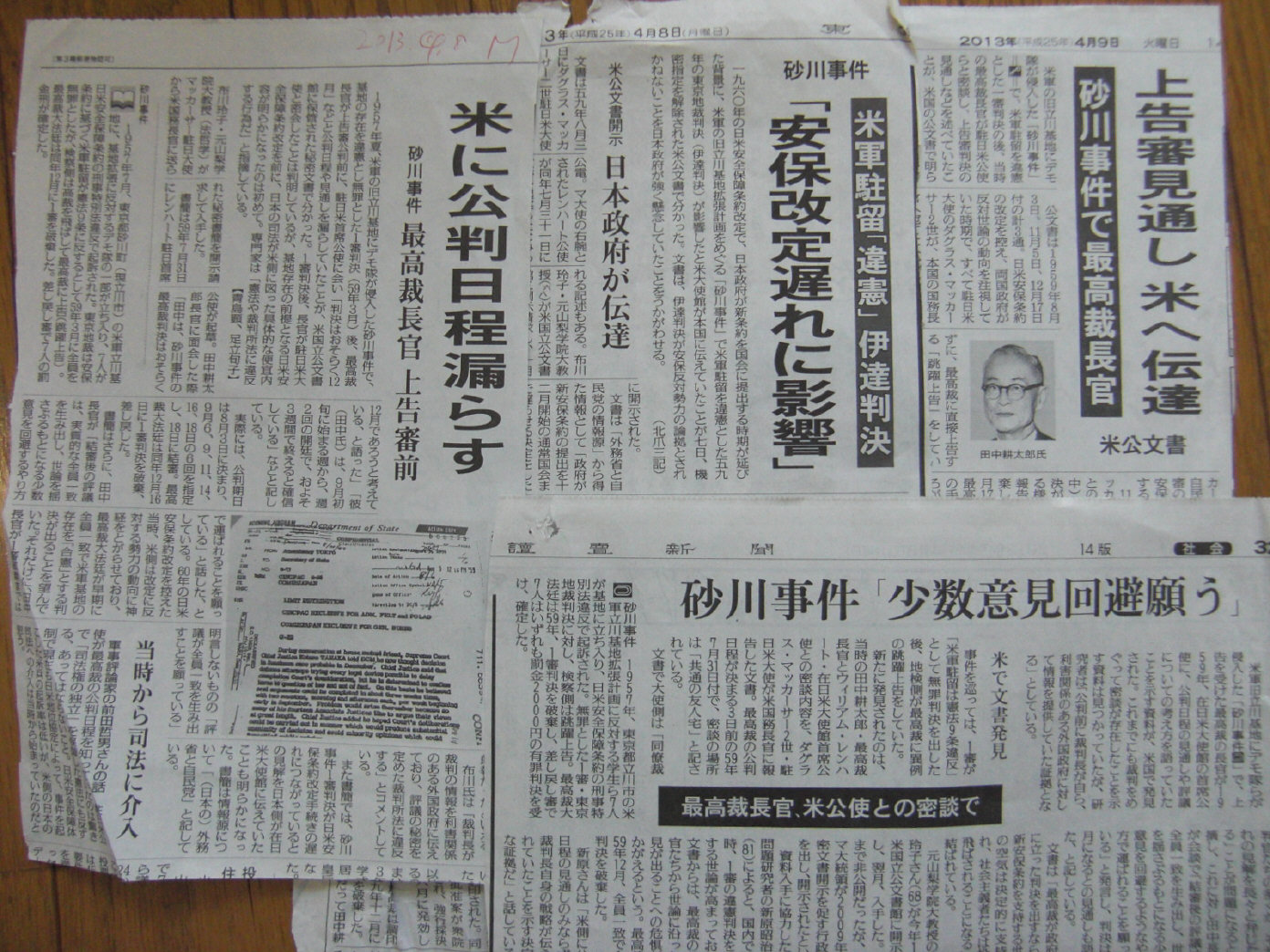

これについて、先週8日月曜のNHKニュース『おはよう日本』(5時14分、6時、7時)は、『『司法権の独立揺るがす』資料見つかる』というタイトルで放映した。NHKホームページに掲載されており、そこには私の短いコメント(『司法のトップが一審判決を取り消す見通しを事前に伝え、少数意見も出ないよう全員一致を目指すと約束するなど、ここまでアメリカに追随していたかとあぜんとした。司法の独立が放棄されており、さらなる解明が必要だ』)も載っている。

各紙も『朝日新聞』を除き、8日付で一斉に書いた(『朝日』のみ、なぜか9日付で報道)。見出しは、『米に公判日程漏らす』(『毎日新聞』4月8日付)、『砂川事件『少数意見回避願う』』(『読売新聞』)、『砂川事件『安保改定遅れに影響』』(『東京新聞』)、『司法の独立揺るがす 判決見通し伝達』(時事通信)、『全員一致願う』(共同通信)、『上告審見通し米に伝達』(『朝日新聞』4月9日付)という見出しである。時事と『毎日』が比較的いいが、『東京新聞』の見出しは妙に引けており、これでは読者に問題の本質が伝わらない。独自取材(コメントも)なしの、『読売』と同じ薄っぺら記事だが、その分、『東京新聞』コラム『筆洗』は、田中最高裁長官について、『司法の独立を説く資格のないこの人物は、退官後に本紙に寄稿している。『独立を保障されている裁判所や裁判官は、政府や国会や与野党に気兼ねをする理由は全然ない』。厚顔とはこんな人のことを言う《と、メディアの論評のなかでは最も手厳しい。社会面の大甘記事を激辛コラムで補って、『東京』は結果的にバランスをとったようである〔追記:『朝日』は14日になって社説で批判しているが、遅すぎの感〕。

さて、その公電の全訳が下記である(国際問題研究者・新原昭治氏の訳を一部修正)。

国務省・受信電報〔秘密区分・秘〕

1959年8月3日発信

1959年8月5日午後12時16分受信

大使館 東京発

国務長官宛

書簡番号 G-73

情報提供 太平洋軍司令部 G-26 フェルト長官と政治顧問限定

在日米軍司令部 バーンズ将軍限定 G-22

共通の友人宅での会話のなかで、田中耕太郎最高裁判所長官は、在日米大使館首席公使に対し、砂川事件の判決が、おそらく12月に出るであろうと今は考えていると語った。弁護団は、裁判所の結審を遅らせるべくあらゆる法的術策を試みているが、長官は、争点を事実問題ではなく法的問題に限定する決心を固めていると語った。これに基づき、彼は、口頭弁論は、9月初旬に始まる週の1週につき2回、いずれも午前と午後に開廷すれば、およそ3週間で終えることができると信じている。問題は、その後に生じるかもしれない。というのも、彼の14人の同僚裁判官たちの多くが、各人の意見を長々と論じたがるからである。長官は、最高裁の合議が、判決の実質的な全員一致を生み出し、世論を『かき乱し』(unsettle)かねない少数意見を避ける仕方で進められるよう願っている、と付け加えた。

コメント:最近、大使館は、外務省と自民党の情報源から、日本政府が、新日米安全保障条約の国会承認案件の提出を12月開始の通常国会まで遅らせる決定をしたのには、砂川事件判決を最高裁が当初目論んでいたように(G-81)、晩夏ないし初秋までに出すことが上可能だということに影響されたものであるという複数の示唆を得た。これらの情報源は、砂川事件の位置は、新条約の国会提出を延期した決定的要因ではないが、砂川事件が係属中であることは、社会主義者〔当時の野党第一党、日本社会党のこと〕やそのほかの反対勢力に対し、そうでなければ避けられたような論点をあげつらう機会を与えかねないのは事実だと認めている。加えて、社会主義者たちは、地裁法廷の、米軍の日本駐留は憲法違反であるとの決定に強くコミットしている。もし、最高裁が、地裁判決を覆し、政府側に立った判決を出すならば、新条約支持の世論の空気は、決定的に支持され、社会主義者たちは、政治的柔道の型で言えば、自分たちの攻め技が祟って投げ飛ばされることになろう。

マッカーサー

ウィリアム K. レンハート 1959年7月31日

さて、この資料をどう評価すべきだろうか。いろいろな観点から論ずることができるが、さしあたり3点のみ指摘しておきたい。

第1に、田中最高裁長官の行為の性質である。私的な会話である以上、これは本来、表に出ることが予想されていない。それでも、日米安保条約改定前に、安保反対派を勢いづかせる東京地裁の違憲判決は、米国にとって、『喉元に突き刺さったトゲ』のようなものである。そこを推し量って、『ご安心ください、早々に破棄しますよ』というメッセージを送ったのが、4月24日の会談だった。 今回は、大法廷回付が決まる直前の段階で、判決期日を米国側に伝え、安保条約改定に向け、『トゲ』を抜く具体的タイミングを教えるとともに、全員一致の判決で安保改定をサポートしますよ、という決意を米国に伝えたわけである。憲法判断が予想される大法廷判決を前にして、政府に有利な判決を書くだろうと、裁判長が同僚裁判官との合議もしないうちに、政府関係者に対して語ったとしたら、これは司法の独立を自ら掘り崩すものである。さすがに司法府のトップとして、行政府にそんなこと言わない、言えない、言いたくない、だろう。でも、相手が米国政府ならば、直接に司法権の独立の問題にならない、と踏んだのかもしれない。気が緩んで、かなり踏み込んでしまった。それが記録され、報告され、時を経て公開されてしまったわけである。でも、考えてみよう。沖縄で、犯罪を起こした米軍兵士が起訴され、その事件を担当した那覇地裁の裁判長が、「必ず執行猶予の判決を出すようにしますよ』と、公判前に米軍幹部に話す。田中のやったことは、量刑を事前に被告人の関係者に教えるのとどこが違うのか。

第2に、田中がなぜ、そこまでやったのかということである。NHK への短いコメントで、対米追随ぶりにあぜんとしたと述べたが、それは、『田中耕太郎ともあろう人が』ではなく、『田中耕太郎であるがゆえに』という理由からだった。つまり、田中ならあり得るという『想定の範囲内』より、ちょっと出すぎたのであきれたという意味である。どういうことか。

1950年から1960年まで最高裁長官をやった田中は、東京帝大法学部長、法哲学者・商法学者として、『世界法の理論』全3巻をはじめ多数の著書をもち、文部大臣もやり、後に国際司法裁判所判事も務めた人物である。著作集10巻のうちのいくつかは、私も学生・院生時代に読んだことがある。その意味では、『筆洗』のような『厚顔』というような批判を私はできない。むしろ、田中耕太郎という人物は、徹底した反共主義と体制維持に対する強い信念をもっていたから、労働・公安事件ではそこまで言うかという厳しい発言や判決を出してきた。それは、毎日新聞のすぐれた司法記者、山本祐司の『最高裁物語』上(日本評論社、1994年)が活写する通りである。田中の場合は普通の司法消極主義ではない。違憲判断消極主義と合憲判断積極主義をセットにした強烈な体制維持の使命感で数々の判決を出してきた。その意味では、安保条約を違憲にした地裁判決に対する姿勢も徹底していた。私は、田中耕太郎らしさが出たのは、期日を事前にもらしたことよりも、14人の同僚裁判官のなかから、世論をかき乱すような少数意見が出ないようにすると決意表明した点にあると考えている。“unsettle”という言葉は実際に田中が使ったのだろう。『揺さぶる』『上安定にさせる』『かき乱す』という動詞である。もし反対意見が付けば、そこに社会党などが飛びついてくる。砂川事件一審判決(伊達判決)が社会党などに利用され、ただでさえ上安定になっている。だから、下手に利用されないように判決内容に配慮を加えるというメッセージである。強烈な反共主義者でもあり、非常にはっきりとした言葉をはくから、意訳すれば、『世論が左派にかき乱されないように、左派が喜びそうな少数意見は出させない』ということだろう。

だが、そのことは、裁判官たちの意見を抑制するということではない。実際は全く逆に、冒頭、田中自身が、約4500字もの補足意見を書き、判決文52頁のうち45頁半にあたる部分が、15人中10人の裁判官の補足意見または意見になっている。実に判決文の8割以上である。

ここで砂川事件最高裁判決のポイントを確認しておこう。5年前の直言で書いたので詳細は略すが、まとめると下記の通りである。

(1) わが国は主権国家として自衛権は否定されておらず、憲法の平和主義は無防

備、無抵抗を定めたものではなく、防衛力の上足を補うため、他国に安全保障を求めることは憲法上禁じられていない。

(2) 憲法9条2項が禁止する戦力とは、わが国が主体となって指揮権、管理権を

行使するものをいい、外国の軍隊は、わが国に駐留するとしても、ここでいう戦力に該当しない。

(3) 日米安保条約のような高度の政治性を有するものに対する違憲か否かの判断

は、司法裁判所の審査には原則としてなじまず、一見極めて明白に違憲無効と認められない限り、裁判所の司法審査権の範囲外にある。

(4) 安保条約に基づく合衆国軍隊の駐留は、憲法9条、98条2項、前文の趣旨に

適合こそすれ、これらに反して違憲無効であることが、一見極めて明白であるとは、到底認められない。

この判決はかなり論理矛盾をしている。安保条約の憲法適合性の判断は司法裁判所ではできないとしておきながら、憲法に適合こそすれ、違憲無効であることが一見極めて明白であるとは『到底』認められない、と言ってしまっている。この『到底…ない』という強い否定を言うだけの根拠を展開しているかと言えば、そうではない。この無理は裁判官たちも気づいていた。それゆえ、3人の裁判官は反対しないが、賛成していない。

まず田中長官自身が、かなり踏み込んだ意見を書いている。『〔米軍〕駐留という事実が現に存在する以上、その事実を尊重し、これに対して適当な保護の途を講ずることは、立法政策上十分是認できる』と断定する。まさに現にあるものを正面から正当化し、かりに違憲や違法の事実があっても、それを維持することに意味があるという立場である。田中の体制維持思考の面目躍如である。そして、憲法の平和主義を『世界法的次元』で解釈すべしと述べ、一国の平和ではなく世界レヴェルでの平和を考えねばならないとして、『世界』を代表するような米国の立場を『世界法的』に正当化している。安保改定阻止法律家会議編『歪められた憲法裁判』(労働旬報社、1960年)には、田中の平和主義論は、米国務長官のダレスの『力の政策』論そのものだという批判が掲載されている。パンフながら重厚な内容で、おそらくは憲法学者の誰かが執筆したものだろう。

次に、他の9人の裁判官の意見はどうか。9条解釈と安保条約(島保)、統治行為論(藤田八郎、入江俊郎)、条約の違憲審査のあり方(垂水克己、河村大助、石坂修一)など、かなりの字数を使って論じている。ただ、判決全体には影響のない程度の指摘にとどまっている。

田中長官にとって、ちょっと危ない存在だったのは、3人の裁判官の『意見』である(補足意見とも、反対意見とも書いていない)。まず、小谷勝重裁判官である。主文には同調しつつも、条約に対して『一見極めて明白に違憲無効』と認められるもの以外は違憲審査権が及ばないという部分には、明確な反対を表明している。小谷裁判官は、多数意見の上記(3)と(4)の間の矛盾を批判し、『多数意見の一連の判旨には到底賛同し難い』と言い切っている。条約に限らず、法律でも、『高度の政治性を有する』ものは数多くあるとして、また統治行為説にも憲法上賛同できないと断じる。そして、判決が(4)の手前の(3)のところで終了して結論を出すべきだったとする。小谷裁判官は違憲審査権の意義を長々と書いた上で、『わたくしは平和の維持と基本的人権の擁護のため、違憲審査権の健在を祈ってやまないものである』と結んでいる。弁護士出身の裁判官らしい、限りなく反対意見に近い『意見』である。なお、奥野健一(参院法制局長)、高橋潔(弁護士)両裁判官も、この小谷裁判官と同じ点に着目し、多数意見は論理の一貫性を欠くとして、『違憲でないことを実質的に審査判示している』ことを鋭く指摘している。

このように、少なくとも3人の裁判官が田中長官の主張に異論を唱えていたことは重要である。しかし、3人とも結論に賛成し、形としては『全員一致』になったため、この鋭い指摘はメディアにもあまり注目されなかった。これで、田中が米公使に語った、世論を『かき乱す』少数意見は出さないという狙いは達成されたわけである。

第3に、田中が主導した砂川事件最高裁判決の『超高度な政治性』である。『高度の政治性』のある国家行為に対して司法の抑制的な姿勢を求めながら、自らはアグレッシヴなまでの政治性を発揮している。その点で、未公表だった今回の資料以外の米国立公文書館の資料を分析して、米国側と田中長官とのやりとりを白日のもとにさらした本がある。末浪靖司『対米従属の正体――米公文書館からの報告』(高文研、2013年)である。その第1章『『米軍駐留』合憲化への工作』には、私が関わった1959年3、4月の文書をはじめ、判決後の反響に至るまで、米国務省が砂川事件の帰趨に異様な関心を示し、田中とのコンタクトを絶やさなかったことが明らかにされている。ただ、この本で抜けているのが、今回の8月3日の公電で、それが明らかになったわけで、本書と照らし合わせて読めば、今回の資料の位置づけは明確になると言えよう。

それにしても、この最高裁判決の『超政治性』は、判決を米国がどう見ていたかによってより鮮明になる。判決が出た翌12月17日の公電でマッカーサー大使は、田中の手腕と政治的資質を称賛している。大使館から国務省への航空書簡(1960年10月4日)には、砂川事件一審判決によって引き起こされ『米軍基地に対する脅威』は、『全員一致の最高裁判決によって除去された』とある(末浪・前掲書)。

米国にとって、安保条約改定は、米軍基地を確保するための重要な『作戦』だった。その意味で、田中耕太郎を獲得するため、どれだけの時間と金を使ったかを、本書は暴いている。ロックフェラー財団が田中と密接な関係を保ち、米国に招待し、人的な関係を築いてきたことが、米国務省資料によって明らかにされている。『共通の友人宅』云々の表現も、この長年にわたる米国務省による田中シフトの一環と言えよう。

米国は、自国の国益、特に米軍基地確保のためには、何でもやる。これは、沖縄米軍基地をめぐっても、TPPをめぐっても繰り返されている。

安倊晋三首相は、再来週の4月28日に『主権回復の日』の式典をやるという。これがブラックジョーク以外のなにものでもないことはすでに指摘した通りである(直言『『主権回復の日』?』)。54年前、最高裁長官までが米国に判決内容をご注進してご機嫌をとる国のどこが独立国なのか。司法権の独立を揺るがすどころか、この国にそもそもまともな国家主権が存在するのか。

安倊首相がTPP交渉で『構造的譲歩』を続け、日本の農業に打撃を与え、農村地帯が寒々とした荒野になった。それから○○年後、米公文書館の一角から、2013年参議院選挙で勝利するまで円安誘導をやって『アベノミクス《ではしゃぐことを認めるかわりに、TPPの丸飲みと普天間飛行場の吊護移設を飲むという「密約』が発見された…。そんな新聞記事が載ることのないよう、『とりあえず96条から改正』という議論をとりあえずストップするところから、この国の真の主権回復は始まると言えよう。

トップページへ。