真鶴のドンド焼…岩地区の例を中心に

(平成14年3月発行 教育委員会発行 「文化財だより 第15号」より)

真鶴町岩地区では、一月に小正月行事であるドンド焼、七月下旬に地区の鎮守である兒子(ちご)神社の例祭が行われています。冬と夏、深い谷に囲まれたこの静かな入り江の集落が、昔から引き継がれてきたお祭りによってにぎわいます。

地域のお祭りには、どのような意義があるのでしょうか?

その歴史をふり返りながら、あらためて考えてみることにしましょう。

今回は小正月行事であるドンド焼についてです。

現在のドンド焼

現在のドンド焼は、岩地区の子ども会、さらに近年真鶴丸山地区の皆さんも加わって、正月十五日近くの休日に、岩海岸で行なわれています。

まず一週間ほど前に、子ども会の担当地区の育成者(※ 注1)が中心になって「ヤグラ」を立てます。

岩海岸に、上部にダルマなどを使って飾り付けをした太い竹の柱を立て、周囲を笹で円錐状に覆い、縄で縛った小屋のようなものを作ります。ここに正月に各家庭で供えられ、各地区の道祖神の前に集められていた正月飾りを持ち寄ります。

数え十二歳、現在では小学五年生の男の子たち(※ 注2)が火付け役となって燃やします。

空高く燃え上がる火柱にあたり、三つ又の木に刺した餅花(紅白の餅団子をさしたもの)を焼いて食べ、この一年の無病息災を祈ります。

岩地区のドンド焼は、高さ十メートルを越え、周辺地域では一番大きなものとして知られます。一時中断しましたが、昭和五十三年から復活し、地区の子ども会を中心に運営されています。これが現在のドンド焼祭りのあらましです。このお祭りにはどのようないわれや意味があるのでしょうか。(※以上は平成13年頃までの姿です)

昔のドンド焼

では、昔のドンド焼祭りがどんなものだったのかをふり返って見ることにしましょう。郷土誌『まなづる』、『岩の子われら−まなびや百年』(岩小PTA)、『神奈川県の道祖神調査報告書』(県文化財保護課)などに、戦前から昭和二十年代までの姿が紹介されています。これをもとに再現してみましょう。 では、昔のドンド焼祭りがどんなものだったのかをふり返って見ることにしましょう。郷土誌『まなづる』、『岩の子われら−まなびや百年』(岩小PTA)、『神奈川県の道祖神調査報告書』(県文化財保護課)などに、戦前から昭和二十年代までの姿が紹介されています。これをもとに再現してみましょう。

-

元は旧暦一月十四、十五日に行われた。

-

名称はドンド(またはドンドン)焼の他、サイト焼、オンベ焼ともいわれた。

-

昭和初期の岩地区では、上(かみ)、下(しも)、大下(おおしも)、細山(ほそやま)の各集落の道祖神の前で、後に細山をのぞき海岸に立てられた。

-

材料である竹や笹の切り出し、正月飾りの収集は子供達の仕事だった。柱立ても子供達でした。

-

ドンド焼の材料は十二月中に用意した。正月になると、各町内で子供組の年長者の中からそれぞれ大将が決められ。その子を中心に準備が進められた。

-

おんべ宿といって、子供達に準備の場を提供し、世話をする家が決められた。

-

正月を過ぎると、ドンドの中などで太鼓の練習がはじまる。正月飾りを集め、どこが一番多く集めたかを競った。競争のあまり、互いにドンドの柱を切り合うこともあり、それを阻止しようと夜遅くまで見張り番をした。

-

お供え餅の下に敷いた半紙をもらって裁断し、御幣のような「おんベ」と呼ばれるものを作った。山車を引き出し、その中心に飾った。これは十五日に太鼓を叩きながらひいて回った。

-

十四日、各町内を回って祝儀や餅、米をもらって集めた。その際、「ブリがたくさん取れるように」とか、 各家庭が富むようにと祝い言葉を述べた。夕方、ドンドに火を点け燃やした。団子を焼いて食べた。また、子供達はおんべ宿で夜通し遊んで過ごした。

以上が簡単な概略です。

ドンド焼行事とは?

ドンド焼が行われる「小正月」というのは、本来旧暦の十四、十五日(現在の二月頃)。一年の最初の満月を迎える日のことです。新月の日である一月一日の大正月に対して、小正月と呼ばれます。一月一日と同様、新しい年を迎える祝いの日となっています。「家々の正月」ともよばれ、古い日本の正月の姿をとどめていると指摘されます。

小正月行事は各地で様々な催しがありますが、多くの場合、道祖神と結びついています。そして、柱立て、火祭り、子供を主人公としたお祭りなどという点が多くに共通しています。

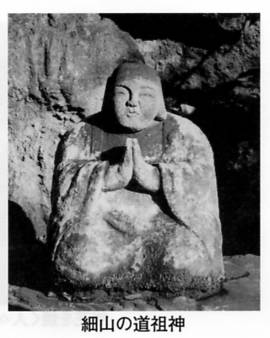

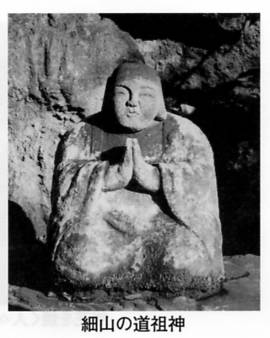

道祖神というのは、地域の境界線に置かれる神様で、病気や災害などが地域の中に侵入しないよう防ぐ役割が期待されています。丸石を使う地域、男女が肩を組む石像を置く地域などがありますが、伊豆東海岸では、昔から「僧形丸彫り道祖神」と呼ばれる石像を祭ってきました。道祖神の役割は他に子供たちの守護神、子宝を授ける神、海山の豊穣を約束する神など、人々に様々な願いを期待される、一番身近な存在でもありました。

たとえば、友人に病気の子が出ると、みなで道祖神の前に整列し、「南無、せいの神さん。○○さんの病気が治るようにお願いします。」と声を張り上げ祈ったそうです。これは道祖神が「子供の守護神」と信じられていたからです。

ドンド焼祭りの意義

岩・真鶴の小正月行事を振り返って、その意義を二点にまとめて考えてみます。

正月の行事として

まず、お祭りの核心のひとつは、柱を立て、そこに各家庭の正月飾りを集めて焼くことでした。それらは「年神」と呼ばれる、お正月の神様を招くための道具(=ヨリシロ)です。正月に、お飾りを通して招き寄せ、ご馳走をして喜ばせた神様を、火で燃やし煙にして再び「空(そら)の上」へ帰すのです。そのことによって、この一年の幸せを約束してもらう行事だと考えられています。これは年をあらためる正月行事としての意義を持ちます。

子供の祭りとして

もうひとつ重要なことは、子供達がこのお祭りの主人公だということです。最大限、子供達の自主性に任され、悪戯や喧嘩も大目に見られる。むしろ、子供達本来のそうした自然な姿が尊重されるのです。それは子供達が神の代役(=ヨリマシ)と考えられていたからです。その溌剌(はつらつ)とした姿を力として、各家庭や地域に活気を与え、この一年の幸いを約束してもらうのです。お菓子やご馳走は、悪戯な神様のご機嫌を損ねないようにするための、お供えのようなものでしょうか。

これは変装した子供達が「Trick or Treat(お菓子をくれないと悪戯するぞ)」と唱えて各家庭を回る、アイルランドを起源に北米大陸に広まったハローウインとも通じるものがあります。あちらのお祭りも、古いケルト民族の年がわりの行事が元になっているそうです。

戟前、岩地区では、漁場を見下ろす位置にある道祖神の前に、漁船が出る頃を見計らって子供たちが整列し、「南無、せいの神さん、ブリがとれるように拝みます。頼みます。」と祈ったそうです。そしてご褒美にブリをもらい、魚商に売ってノートや鉛筆を買って分けたそうです。地域の経済を支えたブリの水揚げに、子供たちの力を借りていたのです。

祭りを伝えるということ

地域のお祭りというのは、その背後に、厳しい暮らしをみなで乗り切っていくという現実がありました。

身近で病気の友が亡くなる姿を見て、一生懸命祈り、そして祭りを催したのだろうと考えられます。

現在は病気で亡くなる子もまれになり、モノも豊かになりました。それ故、道祖神に祈り、子供達が主体になってドンド焼をする必要もなくなったのかもしれません。しかし、豊かな現在であっても、モノの不足とは別の次元で、やはり子供達は様々な困難に出会います。私たちは次の世代にどんなお祭りの形が伝えられるでしょうか? ドンド焼祭りの意義を振り返ることで何かのヒントが見つかればと願います。

|

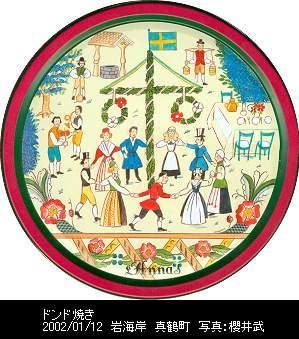

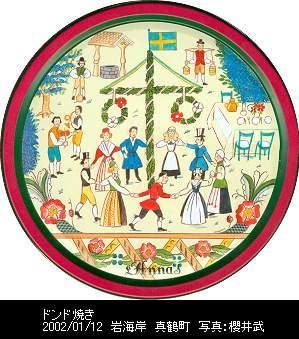

←どんど焼き祭りのスタイルの中心にあるいのは柱。柱を立てるお祭りでもあります。 ←どんど焼き祭りのスタイルの中心にあるいのは柱。柱を立てるお祭りでもあります。

左の写真はスエーデンのメイポール(五月柱)のお祭りを描いたお菓子のふた。

こちらも柱立てのお祭り。しかも柱は植物の葉で覆われているようです。

北欧でも昔は月の巡りを基準とした太陰暦を使っていて、5月というのは現在の6月にあたり、メイポールは夏至のお祭りに立てられる。また、夏至の日の前夜には「ヨハネの火祭り(Sankt

Hans Aften)」という大きなたき火を焚く行事も行われている。ノルウェーの友人によれば、この日家族や親戚、友人が集い海岸でたき火をしながらごちそうを食べ、夜遅くまで語らいながら夏至を祝うそうだ。 参考

>> Midsummer from Wikipedia

日本のどんど焼きと北欧のメイポールや火祭り。遠く離れているけれども、どこかで繋がっているはず。

|

|

←どんど焼き祭りのスタイルの中心にあるいのは柱。柱を立てるお祭りでもあります。

←どんど焼き祭りのスタイルの中心にあるいのは柱。柱を立てるお祭りでもあります。  では、昔のドンド焼祭りがどんなものだったのかをふり返って見ることにしましょう。郷土誌『まなづる』、『岩の子われら−まなびや百年』(岩小PTA)、『神奈川県の道祖神調査報告書』(県文化財保護課)などに、戦前から昭和二十年代までの姿が紹介されています。これをもとに再現してみましょう。

では、昔のドンド焼祭りがどんなものだったのかをふり返って見ることにしましょう。郷土誌『まなづる』、『岩の子われら−まなびや百年』(岩小PTA)、『神奈川県の道祖神調査報告書』(県文化財保護課)などに、戦前から昭和二十年代までの姿が紹介されています。これをもとに再現してみましょう。