| 丂01 25丂(寧)丂 杸鎑晄巚媍側惗偒暔乗僾儔僫儕傾丂:丂幮愢 |

僾儔僫儕傾乮塸: Planaria乯偼丄滸宍摦暔栧僂僘儉僔峧僂僘儉僔栚僂僘儉僔垷栚偵懏偡傞摦暔偺憤徧丅峀媊偵偼丄嶰婒挵栚偵懏偡傞摦暔偺憤徧丅

僾儔僫儕傾乮塸: Planaria乯偼丄滸宍摦暔栧僂僘儉僔峧僂僘儉僔栚僂僘儉僔垷栚偵懏偡傞摦暔偺憤徧丅峀媊偵偼丄嶰婒挵栚偵懏偡傞摦暔偺憤徧丅| 丂奣梫 . |

| 丂嵞惗擻椡偵偮偄偰 . |

|

丂棟壔妛尋媶強乮彫椦弐堦棟帠挿乯偼丄僾儔僫儕傾傪梡偄偰丄慡擻惈姴嵶朎乮枩擻嵶朎乯偑摢晹埲奜偱擼偺恄宱嵶朎偵暘壔偟側偄傛偆偵惂屼偟偰偄傞堚揱巕傪敪尒偟傑偟偨丅敪惗丒嵞惗壢妛憤崌尋媶僙儞僞乕乮抾巗夒弐僙儞僞乕挿乯恑壔嵞惗尋媶僌儖乕僾偺垻宍惔榓僌儖乕僾僨傿儗僋僞乕傜偺尋媶僌儖乕僾偵傛傞尋媶惉壥偱偡丅 |

柤岇巗挿慖乗乽導奜乿扵偟傪壛懍偣傛 丂壂撽導柤岇巗挿慖偱丄暷孯晛揤娫旘峴応偺戙懼婎抧傪摨巗曈栰屆偵庴偗擖傟傞偲偄偆埬傊偺斀懳傪宖偘偨怴婄偺堫椾恑巵偑摉慖偟偨丅 丂堏愝栤戣偼埨慡曐忈偵偐偐傢傞偙偲偱偁傝丄惌晎偑愑擟傪傕偭偰敾抐偡傋偒偩丅偩偑丄數嶳桼婭晇庱憡偼崱夞偺寢壥傪廳偔庴偗巭傔偞傞傪偊傑偄丅擔暷崌堄偺廳偝偲偲傕偵丄壂撽偺抧尦偺堄巚偺懜廳傪岅偭偰偒偨偐傜偩丅 丂崱擭俆寧枛傑偱偵堏愝栤戣傪寛拝偝偣傞偲撪奜偵岞栺偟偰偄傞庱憡偼丄怴岓曗抧扵偟偵偄傛偄傛慡椡傪嫇偘偹偽側傜側偄丅 丂數嶳惌尃偼曈栰屆埲奜傊偺堏愝傪栚巜偟偰丄楢棫梌搣娫偱怴偨側堏愝抧偺専摙傪懕偗偰偄傞丅摨帪偵丄係擭慜偺擔暷崌堄捠傝偺曈栰屆埬偵棫偪栠傞壜擻惈傕巆偟偰偄傞偑丄堫椾巵偺摉慖偱偦傟偼嬌傔偰崲擄側忣惃偲側偭偨丅 丂堏愝梕擣偺巔惃傪懪偪弌偟偰偄傞拠堜恀峅懡丒壂撽導抦帠傕擄偟偄棫応偵捛偄崬傑傟傛偆丅導媍夛偵偼偙偺巗挿慖偺寢壥傪庴偗丄帺柉丄岞柧椉搣傪娷傓慡夛堦抳偱導奜堏愝傪媮傔傞寛媍傪峴偆摦偒傕偁傞丅 丂柤岇巗柉偵偼丄擄偟偄慖戰傪敆傞慖嫇偩偭偨丅 丂堏愝梕擣攈偺尰怑丄搰戃媑榓巵偼侾婜係擭娫偺抧堟怳嫽偺幚愌傪嫮挷偟丄婎抧庴偗擖傟栤戣偺憟揰壔傪旔偗傞愴弍傪偲偭偰偒偨丅堦曽偺堫椾巵偼乽曈栰屆偺奀偵婎抧偼憿傜偣側偄乿偲丄堏愝斀懳傪慜柺偵墴偟弌偟偨丅 丂婎抧偺憶壒傗帠審丄帠屘偺婋尟傪峫偊傟偽丄婎抧傪庴偗擖傟偨偔側偄偲偄偆偺偑巗柉偺惓捈側巚偄偩傠偆丅偟偐偟丄幐嬈棪偺崅偝側偳抧堟宱嵪偺悐偊偼怺崗偩丅婎抧庴偗擖傟偱丄寶愝偵敽偆岞嫟帠嬈傗尒曉傝偺抧堟怳嫽嶔偵彨棃偺婜懸傪偮側偓偨偄丅偦傫側僕儗儞儅偺拞偱偺慖嫇偩偭偨丅 丂柤岇巗偑晛揤娫偺堏愝愭偵晜忋偟偰偐傜侾侽擭梋傝偵側傞丅夁嫀俁夞偺巗挿慖偱偼偄偢傟傕梕擣攈偑彑偭偨丅怳嫽嶔傛傝婎抧僲乕傪媮傔傞柉堄偑懡悢攈傪愯傔偨偺偼弶傔偰偺偙偲偩丅 丂嶐擭偺惌尃岎戙偱丄晛揤娫偺導奜丒崙奜堏愝傪庡挘偟偰偒偨柉庡搣惌尃偑抋惗偟偨偙偲偑丄偦偆偟偨曄壔傪屻墴偟偟偨偵堘偄側偄丅 丂偦傟偩偗偵丄偙偆偟偨柉堄傪庴偗巭傔側偗傟偽側傜側偄數嶳庱憡偺愑擟偼嬌傔偰廳偄丅 丂惌晎梌搣偺嶌嬈僠乕儉偼嬤偔丄奺搣偑曈栰屆埲奜偺戙懼埬傪帩偪婑傞丅乽導奜乿偺嬨廈偺帺塹戉婎抧傗壂撽導偺棧搰側偳偺柤慜傕偁偑偭偰偄傞丅堦妵堏愝偵偙偩傢傜偢丄婎抧偺婡擻傪暘嶶偡傞懪奐嶔傕専摙偡傋偒偩丅 丂偄偢傟偵偣傛丄帺帯懱偵庴偗擖傟傪愢摼偟偨偆偊偱丄偝傜偵暷崙惌晎傪摦偐偝側偗傟偽側傜側偄丅憡摉側椡傢偞偑昁梫偩傠偆丅峀偔崙柉偺娫偱婎抧晧扴傪暘偐偪崌偆偲偄偆擄栤偵丄摎偊傪尒偄偩偝側偗傟偽側傜側偄丅 帺柉搣戝夛乗嵞寶扴偊傞庒偄恖嵽傪 丂傂偲偒傢戝偒側攺庤偑傢偄偨偺偼丄乽寛暿愰尵乿偵懳偟偰偩偭偨丅 丂偒偺偆丄惌尃岎戙屻弶傔偰偺帺柉搣戝夛偑奐偐傟偨丅偦偙偱偺扟奯掯堦憤嵸偺墘愢偱偁傞丅 丂乽俆係擭偺惌尃梌搣偺娫偵愊傕傝愊傕偭偨偟偑傜傒偺悢乆丅偦傟偼杮棃丄崙柉偲偮側偑傞鉐乮偒偢側乯偺偼偢偩偑丄懩惈偵娮偭偰偄偨乿 丂乽変偑搣偑姱椈彅孨偵埶懚偟丄埨廧偟丄惌帯偲姱椈偺側傟偁偄偑惗偠偨偺傕斲傔側偄乿 丂偦偆斀徣偺曎傪弎傋偨偆偊偱丄乽堦晹偺恖娫偑棙塿傪暘攝偟偰丄撪椫偺尃椡摤憟偵柧偗曢傟傞丄偦傫側帺柉搣偲偼偒偭傁傝偲寛暿偡傞乿偲岅偭偨丅 丂巟帩幰偵棙塿傪攝傠偆偵傕丄梊嶼傗惻惂偺寛掕尃偼偡偱偵側偄丅姱椈婡峔偵傕傕偆棅傟側偄丅幐偭偨偁偲丄傛偆傗偔岅傜傟偨乽寛暿乿丅抶偒偵幐偟偨姶偼偁傞偑丄搣嵞惗偵偼寚偐偣側偄丄夁嫀偺憤妵偺堦曕偲尵偊傞偩傠偆丅 丂偟偐偟丄憤嵸偺堦尵偱挿婜惌尃偺憤妵傪偟偒傟傞傢偗傕側偄丅孹偄偨壠傪夡偟丄寶偰懼偊傞偵偼丄偦傟偩偗偺帪娫偲抧摴側庢傝慻傒偑昁梫偩丅 丂戞堦偼惌嶔丒楬慄偺嵞専摙偱偁傞丅 丂戝夛偱偼怴峧椞偑椆彸偝傟偨丅偦偙偱偼乽擔杮傜偟偄擔杮偺曐庣庡媊乿偲偄偭偨棟擮偺傎偐丄師悽戙偵僣働傪夞偝側偄傛偆乽嵿惌偺岠棪壔偲惻惂夵惓偵傛傝嵿惌傪嵞寶偡傞乿偲宖偘偨丅 丂徚旓憹惻偺媍榑傪旔偗傞柉庡搣偲偺堘偄傪懪偪弌偡慱偄偼傢偐傞丅偩偑丄崙偺嵿惌偑埆壔偟偨偺偼丄帺柉搣惌尃壓偱偺偙偲偩丅偙傟傑偱偺巤嶔偺壗偑岆傝偩偭偨偺偐丅偳偙傪偳偆曄偊傞偺偐丅尩偟偔帺栤偟丄斀徣偡傞嶌嬈傪宱側偄尷傝敆椡偼弌偰偙側偄丅怴偟偄壠偺愝寁恾傕柧妋側憸傪寢偽側偄丅 丂戞擇偵丄嵞寶傪扴偆恖嵽傪堢偰側偗傟偽側傜側偄丅惌尃岎戙偺攚宨偲偟偰丄帺柉搣偵悽廝媍堳偑懡偄偣偄偱丄桪廏側恖嵽偑柉庡搣偐傜棫岓曗偟偨偲巜揈偝傟偰偄傞丅偙傟傪曄偊側偗傟偽嵞惗偼偍傏偮偐側偄丅 丂帺柉搣偼丄崙惌慖嫇偺岓曗幰傪岞曞偟丄梊旛慖偺幚巤側偳搣堳嶲壛偱慖傇帋傒傪巒傔偰偄傞偑丄恀寱偵庢傝慻傓傋偒偩傠偆丅岾偐晄岾偐丄摿偵廜堾偱偼媍惾偑尭偭偨傇傫丄庒偔怴偟偄恖嵽傪寎偊傞梋抧偑惗傑傟偰偄傞丅 丂偄偢傟傕帪娫偺偐偐傞擄戣偩偑丄偄傑巒傔側偗傟偽俀戝惌搣偺堦梼偱偄傜傟傞偐偳偆偐傕夦偟偔側傝偐偹側偄丅尰丒慜媍堳偺棧搣偑憡師偓丄慍揧梫堦慜岤惗楯摥憡偼怴搣寢惉偺壜擻惈偵尵媦偟偰偄傞丅 丂惌帯帒嬥偺栤戣側偳偱柉庡搣惌尃偵媡晽偑悂偄偰偄傞丅偵傕偐偐傢傜偢帺柉搣偺惌搣巟帩棪偼掅柪偟偨傑傑偩丅柉庡搣偵偼婜懸偼偢傟偱傕丄崱偺傑傑偺帺柉搣偵偼惌尃傪埾偹傜傟側偄偲偄偆桳尃幰偺堄巚偺昞傟偩丅 丂帺柉搣幏峴晹偵昁梫側偺偼丄悾屗嵺偵棫偨偝傟偰偄傞怺偄帺妎偱偁傞丅 |

| 丂01 26丂(壩)丂 柍墢幮夛偲屒撈巰 |

丂2005擭9寧偵NHK偱曻塮偝傟榖戣偵側偭偨亀傂偲傝抍抧偺堦幒亁偲偄偆斣慻偺嵞曻憲傪傒偨丅愮梩導徏屗巗偺僯儏乕僞僂儞偱屒撈巰偑偁偄偮偄偱偄傞偲偄偆丅戝嶃巗偱傕屒撈巰偼85擭偐傜嶰攞偵傕憹偊偰偄傞丅40戙50戙偺摥偒惙傝傕傆偔傑傟傞偺偱偁傞丅

丂2005擭9寧偵NHK偱曻塮偝傟榖戣偵側偭偨亀傂偲傝抍抧偺堦幒亁偲偄偆斣慻偺嵞曻憲傪傒偨丅愮梩導徏屗巗偺僯儏乕僞僂儞偱屒撈巰偑偁偄偮偄偱偄傞偲偄偆丅戝嶃巗偱傕屒撈巰偼85擭偐傜嶰攞偵傕憹偊偰偄傞丅40戙50戙偺摥偒惙傝傕傆偔傑傟傞偺偱偁傞丅| 丂01 27丂(悈)丂 乽撿傾儖僾僗僕僆僷乕僋乿 |

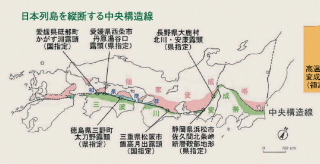

亂擔杮楍搰傪廲抐偡傞拞墰峔憿慄亃

亂擔杮楍搰傪廲抐偡傞拞墰峔憿慄亃 亂埨峃業摢亃

亂埨峃業摢亃 亂拞墰峔憿慄亃

亂拞墰峔憿慄亃